L’attention se nourrit de l’intention (le but, le “pourquoi j’apprends”) et se consolide par l’action (mobiliser ce que l’on apprend), qui va à son tour diriger notre perception. Plus l’apprenant est impliqué (manipulation, écriture, interaction), plus le focus est stabilisé.

Training from the Back of the Room : quand les neurosciences révolutionnent la formation agile

Qui n’a pas souvenir de s’être déjà assoupi face au récit monotone d’un enseignant qui lisait son cours projeté au tableau ? Sans doute, la pédagogie est un savoir-faire qui demande un certain “savoir-transmettre” de la part du formateur ; mais cela va plus loin encore. Il ne s’agit pas seulement d’être en mesure de communiquer la passion pour sa discipline, ou de s’adapter au contexte de l'apprenant. En réalité, dans la situation de simple écoute passive, les apprentis apprennent moins et moins bien. Fondamentalement, le problème est qu’on continue de considérer le formateur comme le point central de la formation, au lieu de laisser cette place aux principaux intéressés. Dans notre conception française de la pédagogie, avec son héritage bonapartiste, le succès ou non d’une formation tient uniquement aux qualités de celui qui l’incarne. Nous ne la mesurons pas tant quant à l’efficacité réelle et effective de l’apprentissage du point de vue des apprenants, mais plutôt quant à la qualité du contenu et la valeur perçue du formateur. Or la qualité du contenu et du formateur ne sont pas les garants d'un bon apprentissage. Les récents travaux en neurosciences et plus largement en sciences cognitives nous font voir que le facteur prépondérant est la modalité d'apprentissage. Et l'approche classique où l'information est dispensée par le formateur donne hélas de mauvais résultats. Il est grand temps de redonner aux apprentis les moyens d’être pleinement actifs dans leur processus d’apprentissage.

L’échec des formations descendantes : Ce que nous disent les neurosciences

Les pédagogies traditionnelles, fondées sur une réception passive, sont non seulement inefficaces, mais elles vont à l’encontre des mécanismes fondamentaux de l’apprentissage. Le cerveau humain est un système dynamique, en constante évolution. Sa plasticité repose sur la création et la réorganisation de connexions neuronales.

C’est un processus qui exige stimulation, engagement et interaction. Comment espérer nourrir cette dynamique avec un exposé linéaire, sans participation active ni expérimentation ? Ce manque de stimulation intellectuelle se double d’une passivité corporelle voulue et imposée aux apprentis. Triple peine pour les apprenants : baisse de l’attention, faible rétention et manque d’engagement.

L’attention au cœur de l’apprentissage : le triptyque perception, intention et manière d’agir

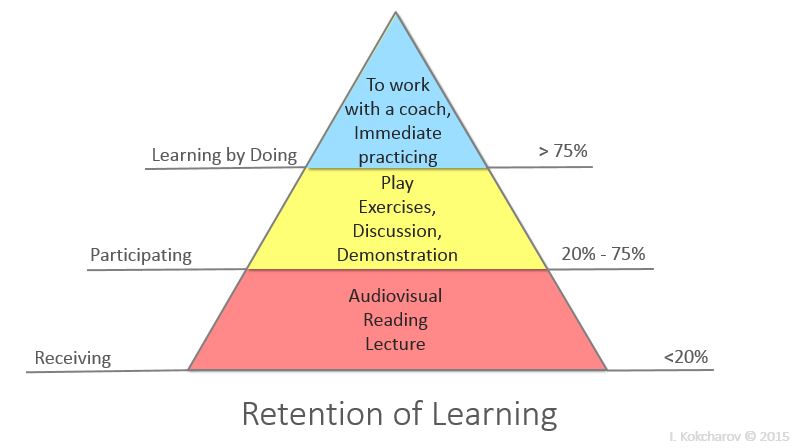

Lorsque nous sommes dans une position de simple écoute passive, nous n’exerçons qu’un effort cognitif minimal, ce qui donne l’illusion d’apprendre et de retenir facilement alors que la rétention réelle d’informations est faible.

À l’inverse, les pédagogies actives sont fondées sur une approche ascendante de l’apprentissage, plaçant l’apprenant au centre de sa formation. De nombreuses études et méta-analyses montrent que ce type d’apprentissage réduit les taux d’échec et augmente les performances des apprenants de façon significative. Comment expliquer ce phénomène ?

Le facteur critique est l’attention. L’attention consiste à orienter notre conscience vers un stimulus précis, tout en écartant les distractions. Le cerveau n’est pas multitâche.

Sans focalisation, notre cerveau est saturé d’informations, et ne parviendrait pas à décoder et à mémoriser les stimuli pertinents. Autrement dit, se connecter à certaines informations revient à se déconnecter résolument de celles qui sont moins pertinentes.

Or, cette capacité que nous avons à nous concentrer est intrinsèquement liée à notre perception, notre intention et notre système moteur. La perception fournit les stimuli, l’intention fixe la direction, et l’action engage et stabilise l’attention.

« L’attention est guidée par les besoins de l’organisme et par ses buts. Elle ne se déploie pas au hasard : elle s’oriente vers ce qui, à un moment donné, est jugé pertinent pour l’action ».

À retenir

Maintien de la concentration : le rôle de l’émotion

Le cerveau humain n’est pas conçu pour rester concentré de façon soutenue sur un exposé linéaire de longue durée. C’est notamment parce que l’attention n’est pas purement cognitive : elle est dirigée par des émotions qui l’orientent.

Selon John Medina (biologiste et auteur de Brain Rules), l’attention décroît fortement au bout de 10 minutes si rien ne vient changer le stimulus :

« vous n’avez que quelques secondes pour capter l’attention… et seulement 10 minutes pour la garder. À 9 minutes 59 secondes, il faut impérativement introduire quelque chose d’émotionnellement pertinent pour “redémarrer le compteur” de l’attention ».

Le cerveau filtre en effet ce qui lui paraît ennuyeux, monotone ou prévisible. Un cours magistral statique, sans surprises, avec un formateur qui parle longuement devant des diapositives uniformes, correspond précisément à ce schéma que le cerveau met en arrière-plan au bout d’un moment.

À l’inverse, des émotions positives telles que enthousiasme, satisfaction, plaisir, aident à maintenir plus longtemps et plus fermement notre attention.

L’apprentissage : une activité sociale

L’être humain est un animal social. Il en va ainsi de l’apprentissage. Permettre un apprentissage interactif et participatif conduit à un ancrage plus profond du savoir. C’est le cas par exemple lorsque les apprenants discutent et reformulent un concept avec leurs propres mots, ils le traitent mentalement à trois reprises : en l’écoutant, en y réfléchissant pour le comprendre, puis en le restituant eux-mêmes.

Cette profondeur de traitement supplémentaire encode bien mieux l’information en mémoire que la simple écoute passive d’une explication. Comme le résume la spécialiste Patricia Wolfe :

« la meilleure façon d’apprendre quelque chose, c’est de l’enseigner ».

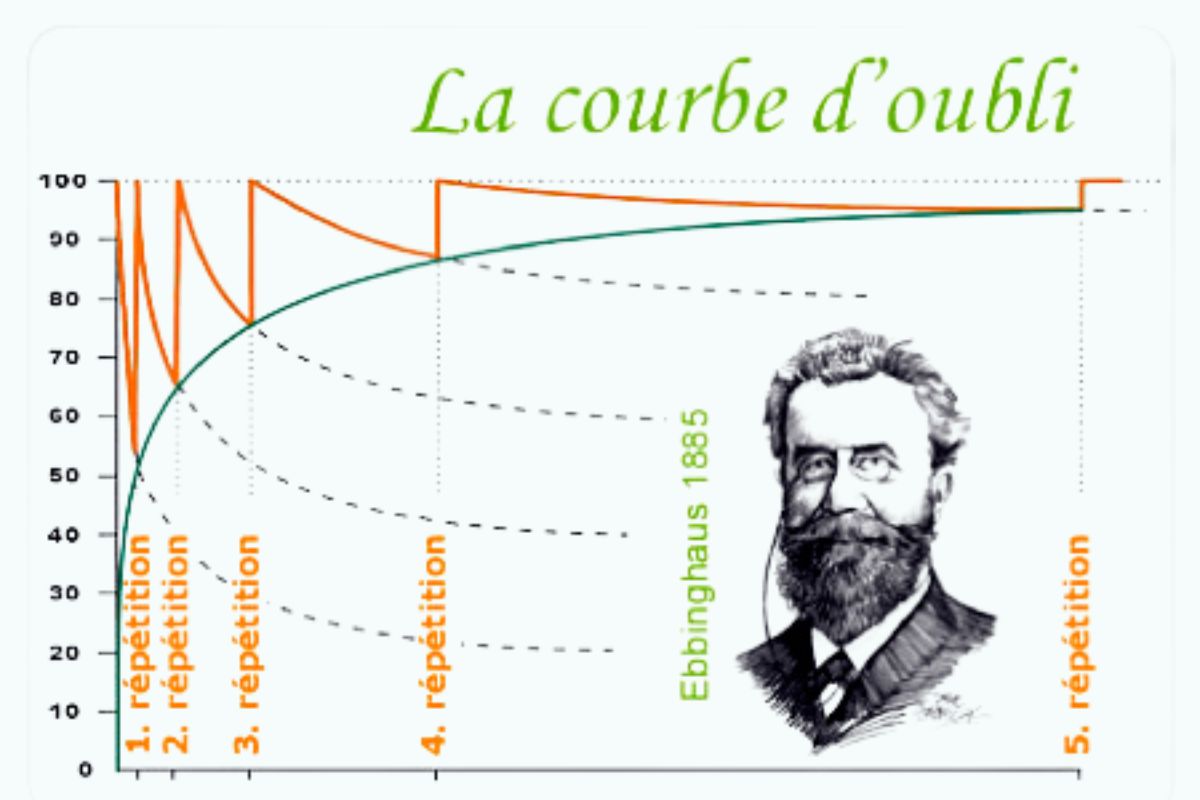

Conséquence directe : La participation active permet d’infléchir de façon significative la courbe de l’oubli. La courbe d’Ebbinghaus, confirmée depuis par de multiples travaux, indique qu’en 24 heures on peut perdre 50 à 80 % du contenu appris si aucune révision ou activité de renforcement n’est effectuée. Au bout d'une semaine, le souvenir résiduel s’amenuise encore, et après un mois, seuls 2 à 3 % des informations initiales sont retenues en l’absence de consolidation.

Attention insuffisante, absence d’activité et de mobilisation du corps, manque d'engagement émotionnel fort, oubli rapide sans réactivation : ce sont toutes ces raisons qui, du point de vue des sciences cognitives, expliquent l’incapacité des formations descendantes à générer un apprentissage durable.

Training from the back of the room : les neurosciences au service de la pédagogie

Pédagogies inversées et pédagogies participatives

C’est pour répondre à l’ensemble de ces problématiques que plusieurs nouvelles formes de pédagogies, qu’elles soient participatives ou inversées, ont vu le jour. Ces dernières se définissent par un renversement du schéma traditionnel : le sachant s’efface en grande partie, et l’apprentissage se fait surtout par les pairs, à travers l’appropriation et l’échange.

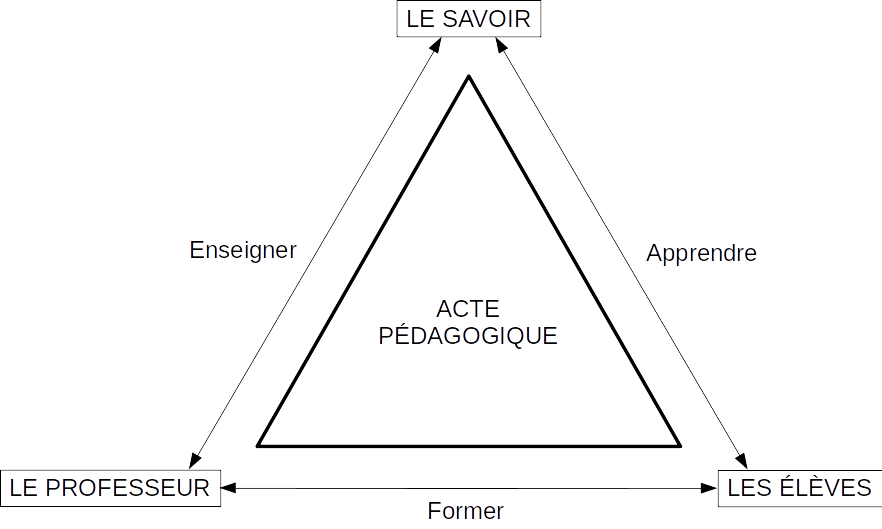

On retrouve ici le triangle pédagogique décrit par Jean Houssaye, qui relie trois pôles essentiels : le formateur, les apprenants et le savoir. Dans la pédagogie inversée, le poids du triangle se déplace : le formateur n’est plus au centre du dispositif, mais au service de la relation entre les apprenants et le savoir. Cela suppose encore davantage de participation que les pédagogies actives : quand le formateur n’est plus le guide permanent, c’est l’apprenant qui devient responsable de son propre cheminement et de sa contribution à l’apprentissage collectif.

Cela dit, l’une n’implique pas nécessairement l’autre : on peut pratiquer une pédagogie active sans inverser le rapport au savoir, et inversement, une classe inversée n’est pas automatiquement synonyme d’engagement cognitif. Cependant, les pédagogies actives donnent de meilleurs résultats en termes d’engagement lorsque le formateur n’est plus seul à la manœuvre. C’est précisément pour dépasser cette frontière que des approches hybrides se sont développées.

Et c’est là que Training from the Back of the Room (TBR) fait figure de cas d’école : cette approche combine à la fois l’apprentissage actif et l’esprit de l’inversion. Le formateur y prend volontairement du recul — il “s’efface” symboliquement en se mettant “au fond de la salle” — pour laisser les apprenants construire ensemble le savoir, à travers activités, échanges et mises en pratique.

Training from the Back of the Room : entre pédagogie active et inversée

Fort des avancées et des récents travaux en sciences cognitives, l’approche Training from the Back of the Room réinvente la formation en s’appuyant sur le fonctionnement naturel du cerveau. Cette approche a été développée par Sharon L. Bowman, formatrice et enseignante, qui en 2009 a synthétisé son expérience et les découvertes en neurosciences éducatives dans un ouvrage devenu une référence : Training from the BACK of the Room!: 65 Ways to Step Aside and Let Them Learn.

Ce livre et la formation qui en découle offrent des dizaines de techniques pour maximiser l’apprentissage effectif des participants, en mobilisant pleinement leurs capacités cognitives. Comme le résume si bien Bowman elle-même, il s’agit de concevoir des formations où l’on “s’efface pour les laisser apprendre” : le formateur passe au second plan, et les apprenants deviennent acteurs de leurs apprentissages.

Training from the back of the room : principes pédagogiques

Training from the Back of the Room repose sur six grands principes pédagogiques basés sur la recherche cérébrale, appelés les “6 Trumps” (« qui l’emporte sur »). Ces principes énoncent que, pour favoriser l’apprentissage :

- Le mouvement prime sur l’immobilité : un apprenant qui bouge, se lève, change de position ou de groupe stimulera davantage son cerveau qu’en restant assis. L’activité physique (même modérée) augmente l’oxygénation du cerveau et donc sa performance cognitive.

- La parole prime sur l’écoute : Chaque occasion de verbaliser une notion permet de la reformuler avec ses mots, donc de la traiter en profondeur et de vérifier sa compréhension.

- Les images priment sur les mots : notre mémoire à long terme retient beaucoup mieux les images (schémas, illustrations, métaphores visuelles) que les textes ou paroles seuls.

- L’écriture prime sur la lecture : le fait d’écrire active plus de zones du cerveau que la simple lecture passive, ce qui accroît la réflexion et la rétention d’intention. Demander aux participants de prendre des notes à la main plutôt qu’au clavier, de compléter des supports, de rédiger un résumé ou de noter leurs idées pendant la session améliore l’assimilation.

- Le court prime sur le long : des sessions courtes et variées sont bien plus efficaces que de longues plages monotones. Le cerveau apprend mieux avec des intervalles de pause et de relecture fréquents plutôt qu’un bloc d’information unique prolongé. Ce micro-learning évite la surcharge cognitive et inscrit progressivement le savoir en mémoire.

- La variété prime sur la monotonie : la nouveauté capte l’attention, lorsque la répétition uniforme l’émousse. Il est donc crucial d’introduire régulièrement des ruptures dans la formation : alterner les modalités, varier l’environnement et l’espace, surprendre… Il ne s’agit pas seulement de rompre la monotonie, mais de maintenir notre esprit alerte par la variété des stimuli.

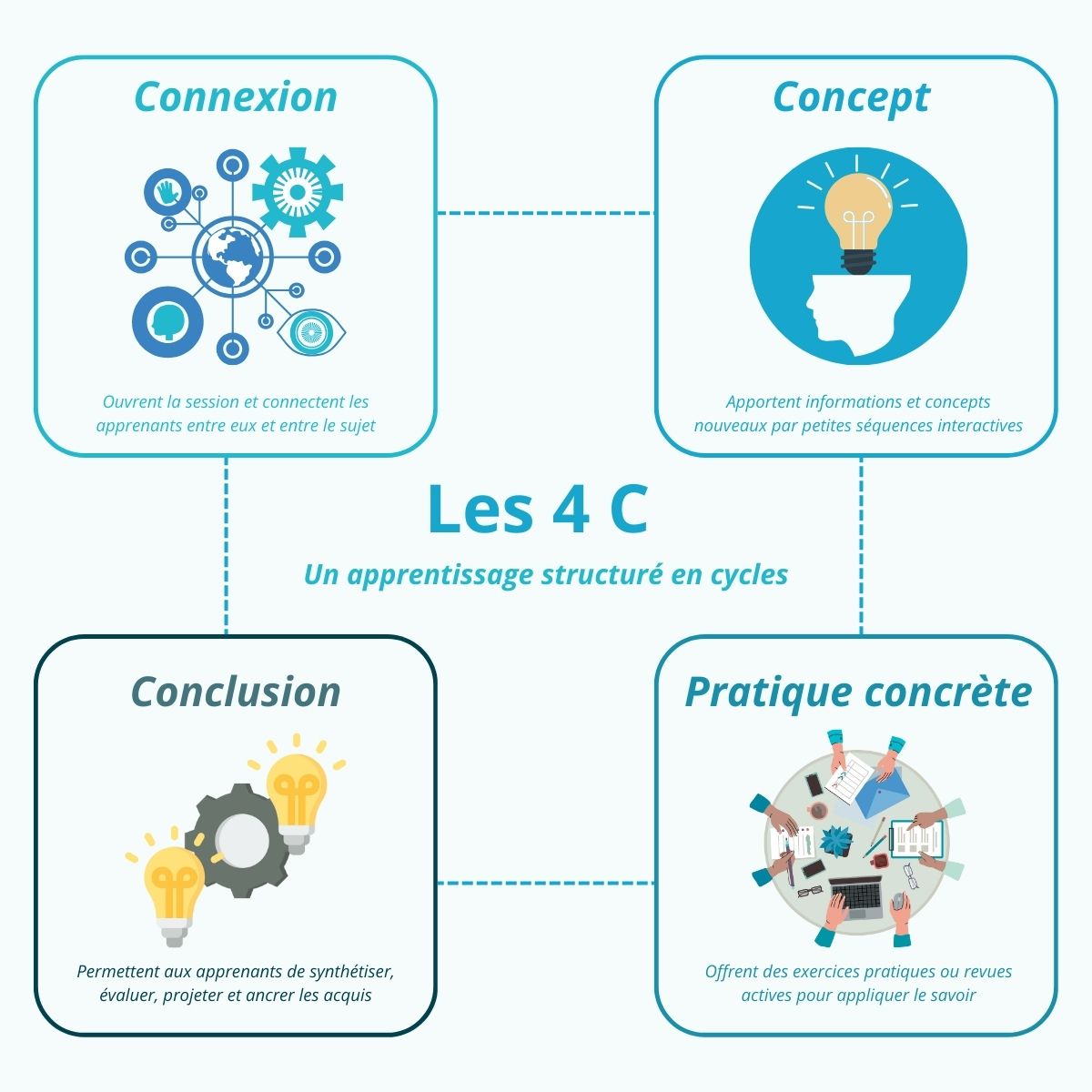

Les 4 C : un apprentissage structuré en cycles

Dans la pratique, la méthode TBR s’articule autour d’un modèle pédagogique en quatre étapes, appelé les 4C (“4 C’s” pour Connexions, Concepts, Pratique Concrète, Conclusions).

Ce modèle des 4 C structure toutes les sessions de formation en suivant le processus naturel d’apprentissage du cerveau :

- Connexions : chaque cycle commence par connecter les apprenants au sujet, à leurs connaissances préalables et les uns aux autres. Il s’agit d’éveiller leur curiosité et de créer un lien personnel avec le thème abordé. Notre cerveau apprend mieux ce qui a du sens pour nous.

- Concepts : viennent ensuite les apports de contenus nouveaux (concepts, informations) que le formateur introduit en alternant les modalités (brève présentation orale ou visuelle, démonstrations, etc.). Contrairement à un cours magistral prolongé, ces apports sont brefs et variés, pour éviter une saturation cérébrale. On fractionne l’information en segments digestes d’une dizaine de minutes environ.

- Pratique concrète : immédiatement après chaque portion de contenu, les apprenants sont invités à mettre en pratique ce qu’ils viennent d’apprendre. C’est le temps des exercices, simulations, discussions en petits groupes, mises en situation, études de cas, etc. Il s’agit d’appliquer le principe “apprendre en faisant” : en testant activement les idées, on renforce la compréhension et la mémorisation à long terme. Il s’agit également d’intégrer du mouvement dans les exercices (déplacements dans la salle, activités debout, etc.) pour éviter la somnolence cérébrale.

- Conclusions : on clôt le cycle avec un moment de synthèse et de projection dans le quotidien. Les apprenants sont invités à réfléchir ce qu’ils ont retenu et à comment le réutiliser. C’est une phase de synthèse et de métacognition : les participants résument les points clés, tirent des leçons de l’expérience vécue et se projettent vers l’utilisation future des acquis en les liant à leur expérience existante. Pour ancrer durablement les nouvelles connaissances dans le quotidien de chacun et contrer la courbe d’oubli, un suivi, des relances et des actions à mettre en place dans les semaines qui suivent sont essentiels.

À retenir

Ces principes et ce modèle d’apprentissage sont autant de lignes directrices pour concevoir des formations « brain-friendly ».

Une pédagogie particulièrement pertinente pour les formations Agile

Training from the back of the room : le « manifeste agile de la formation »

Cette phrase, tirée de l’autrice elle-même, n’a rien d’étonnant. De même que l’agilité place l’équipe et la valeur pour l’utilisateur au centre, TBR place l’apprenant et le groupe au centre du dispositif. En outre, l’ADN même de l’agilité valorise l’interactivité, l’adaptation continue, la collaboration et le « apprendre en faisant », autant de valeurs parfaitement alignées avec la philosophie TBR.

Nous ne sommes dès lors pas surpris de voir que les organismes de formations agiles se sont massivement emparés de cette approche pour leurs propres cours. Même des cursus certifiants autrefois très descendants (comme certaines formations “framework”) ont été repensés pour y inclure beaucoup plus de travaux en groupe, d’exercices pratiques, de mises en situation.

En savoir plus sur nos formations SAFe

Se former aux méthodes agiles : le savoir-être au cœur des enjeux pédagogiques

Mais cette compatibilité n’est certainement pas le fruit d’un simple partage de valeurs. Sans doute, les contextes, les équipes et les métiers auxquels s’adressent ces formations se prêtent particulièrement à pédagogie TBR. Ces formations impliquent en effet l’acquisition de savoir faire et de savoir être, de hard et de soft skills : on attend d’un Product Owner qu’il sache prioriser un backlog en équipe, d’un manager agile qu’il adopte une posture de coach, etc. Or, ces savoir-êtres, ces postures, ne s’inculquent pas par la théorie magistrale : elles nécessitent d’être rendues tangibles, et ne peuvent s’ancrer que par de la pratique, du feedback, de l’échange. Une formation agile qui se contenterait de présenter des diapositives bourrées de concepts risquerait de produire des “agilistes de papier”, connaissant la terminologie sans savoir l’appliquer.

À l’inverse, en utilisant TBR, les formateurs agiles vont créer des ateliers où les participants expérimentent l’agilité pendant la formation. Par exemple, une formation sur l’agilité à l’échelle fera collaborer les apprenants sur une simulation de PI Planning.

Cette cohérence renforce doublement l’apprentissage : non seulement les apprenants comprennent mieux intellectuellement les concepts, mais ils les vivent et peuvent déjà les incarner et en observer les effets.

De nombreux témoignages notent que les apprenants ressortent non seulement en ayant mieux intégré les notions, mais aussi en étant motivés et confiants pour les appliquer sur le terrain. C’est aussi ce que nous constatons chaque jour chez essensei.

Comment avons-nous décliné ce cadre dans la pratique de nos formations ?

Avant même le début de la formation, nous préparons à la phase de connexion. Il s’agit notamment d’envoyer des ressources préparatoires afin de permettre à nos apprenants d’arriver sereinement et confiants à leurs stages de formation. Nous nous assurons ainsi que les pré-requis et les bases sont bien maîtrisés, mais surtout que les stagiaires se sentent à l’aise et confiants sur ce qu’ils vont parcourir et apprendre. Une fois sur place, la phase de connexion permettra de consolider cet apport, en ciblant ensemble (individuellement et collectivement) les objectifs. Ils pourront ainsi véritablement s’approprier cet espace qui leur est dédié.

Le déroulement de nos formations s’articule autour de cycles courts reprenant le modèle des 4C : nous alternons prise de contact, découverte, mise en pratique et prise de recul. Ces cycles sont pensés comme des mini-boucles d’apprentissage avec un objectif clair, un format dynamique, et une mise en pratique immédiate. Nous alternons entre des formats variés afin de maximiser le maintien de l’attention, tout en respectant les temps de pause nécessaires à la consolidation des acquis.

Tout au long de ces micro-étapes, chaque participant dispose d’un carnet de route, véritable compagnon de formation. Il y consigne les résultats des exercices, ses réflexions personnelles, ses prises de conscience et ses auto-évaluations. Ce support permet une traçabilité de l’apprentissage, mais aussi un ancrage durable des connaissances. Il constitue un pont entre la salle de formation et le terrain.

L’espace n’est plus construit autour du formateur, mais centré sur les groupes de travail. Son agencement est repensé pour favoriser la collaboration et les interactions au sein du groupe. Le formateur y est un sachant, mais surtout un hôte et un facilitateur. Ainsi, les apprenants s’approprient naturellement le lieu.

Pour nous assurer que nos formations ne soient pas une énième lecture ennuyeuse de cours, nous avons fait le choix d’isoler le support de cours du support de formation :

- D’un côté, des supports opérationnels, épurés, pensés pour le déroulé pédagogique en présentiel, sans surcharge inutile.

- De l’autre, un essenseiBook exhaustif, richement documenté, incluant références, approfondissements, et éléments de mise en pratique post-formation. C’est à la fois un guide reprenant les sujets vus en formation, un manuel de référence et un index de ressources. Ce livret permet aux apprenants de prolonger l’expérience bien au-delà de la salle.

Et en effet, nos formations ne s’arrêtent pas au moment où les apprenants quittent la salle de cours. Déjà, une phase de projection en fin de formation permet aux apprenants de lier leurs nouveaux acquis à une utilisation future. Il s’agit à la fois de mobiliser les apprentissages et de les connecter à son expérience professionnelle du quotidien.

Ensuite, nous opérons un suivi une semaine après afin d’échanger sur le plan d’actions post-formation mis en place. Cela présente un double intérêt. D’une part, c’est une profondeur de traitement supplémentaire, qui permet d’ancrer davantage les apprentissages ; d’autre part, nous nous assurons que les apprenants ont bien réussi à mettre en œuvre ces acquis dans leurs pratiques. Des conseils supplémentaires leur sont fournis, ainsi que des solutions sur les difficultés éventuelles qu’ils peuvent rencontrer.

Enfin, nos formations étant pensés sous forme de parcours, les apprenants auront accès à des modules complémentaires afin qu’ils puissent monter davantage en compétence et continuer à progresser dans leurs rôles.

En bref, notre philosophie est qu’une formation agile n’est pas un cours sur l’agilité. C’est dans un espace d’apprentissage vivant comme celui-ci que s’opère la vraie transformation. Car comme le rappelle Sharon L. Bowman :

As long as learners are passively sitting and listening to us talk, they are not learning much.

Traduction : Tant que les apprenants seront passivement assis à nous écouter parler, ils n’apprendront pas grand-chose

Chez essensei, nous avons choisi de leur laisser la place d’apprendre.

Téléchargez notre catalogue de formation

Références

- Bowman, S. L. (2009). Training from the BACK of the Room!: 65 Ways to Step Aside and Let Them Learn. San Francisco, CA: Pfeiffer.

- "Six Trumps: The Brain Science That Makes Training Stick" – Un article dans lequel Sharon L. Bowman résume les six grands principes issus des neurosciences (les fameux “6 Trumps”) qui fondent son approche TBR et expliquent comment rendre une formation “brain-friendly”.

- Medina, J. (2008). Brain Rules: 12 Principles for Surviving and Thriving at Work, Home, and School. Seattle, WA: Pear Press – Ouvrage de vulgarisation neuroscientifique devenu un classique, qui explique en 12 principes simples comment le cerveau apprend, mémorise et reste attentif

- Freeman et al., 2014 (PNAS). San Francisco, CA: Pfeiffer. – méta-analyse de 225 études qui montre la supériorité des pédagogies actives sur les cours magistraux (6 % de meilleures notes, taux d’échec réduits).

- Wolfe, P. (2010).Brain Matters: Translating Research into Classroom Practice (2nd ed.). Alexandria, VA: ASCD. – un ouvrage souvent cité par Sharon Bowman, qui fait le pont entre neurosciences et pédagogie.

- Lachaux, J.-P. (2016). Les petites bulles de l’attention: Se concentrer dans un monde de distractions. Paris: Odile Jacob – Un essai clair et accessible qui vulgarise les découvertes en neurosciences cognitives sur l’attention, en expliquant pourquoi notre cerveau décroche rapidement et comment capter puis relancer l’attention.

- Damasio, A. (1994).L’erreur de Descartes: La raison des émotions (M. Coldefy, Trad.). Paris: Odile Jacob – Ouvrage majeur en neurosciences qui démontre l’importance des émotions dans la prise de décision et l’apprentissage, en déconstruisant l’opposition traditionnelle entre raison et affect.

- Dorothée Fortier, “Du focus attentionnel à une meilleure mémorisation ” – Un article académique qui analyse les effets des pédagogies actives et collaboratives sur l’apprentissage, apportant une caution scientifique aux intuitions des praticiens.

- “The influence of action on perception spans different effectors” – Un article de neurosciences co-écrit et publié dans “Frontiers” sur l’interdépendance de l’action et de la perception.

- “Why I love Training from the back of the room” – Un site communautaire où des formateurs et coachs Agile partagent leur retour d’expérience sur l’usage de TBR.

- “Students Think Lectures Are Best, But Research Suggests They’re Wrong” (Edutopia) – Un article clair et accessible qui met en lumière une distorsion fréquente entre perception et apprentissage réel chez les étudiants.

- Adrianne Wilson, EdD, “Combating the Curve” (Edutopia) – Un court article clair et pragmatique qui montre comment la courbe de l’oubli d’Ebbinghaus se traduit dans l’enseignement, et pourquoi il faut réactiver et pratiquer régulièrement pour apprendre durablement.